夏季祛湿正当时 | 中西医结合教你击退体内 “湿魔王”

一、湿气缠身?先看这些“身体预警信号”

(一)中医视角:内外湿邪的双重“侵袭”

中医把湿气分为“内湿”与“外湿”:内湿源于脾胃虚弱,水液运化失常,表现为食欲不振、大便黏腻、舌苔厚腻、口黏口苦;外湿因环境潮湿入侵,导致头重如裹、肢体困重、关节酸痛。两者交织,易让人如坠“泥潭”,浑身不爽。

(二)西医视角:身体发出的“代谢警报”

虽无“湿气”概念,但西医认为湿气重症状与消化系统紊乱、水液代谢失衡密切相关。如疲倦乏力可能是电解质紊乱或微循环障碍,皮肤油腻长痘与皮脂腺分泌亢进有关,浮肿虚胖则可能是淋巴循环不畅或甲状腺功能异常的信号。

(三)自测小清单:你被湿气“盯上”了吗?

✅晨起头晕脑胀,像戴了“湿毛巾帽子”

✅四肢沉重乏力,动一动就出汗却不解乏

✅舌苔白厚或黄腻,刷牙时恶心干呕

✅大便黏马桶,小便短黄且有异味

✅皮肤油腻长痘,头发刚洗就像“油田”

二、中西医“对话”,湿气究竟是什么?

(一)中医论“湿”:贯穿千年的智慧认知

中医视“湿”为六淫之一,分寒湿、湿热、风湿等类型,强调“脾主运化水湿”。湿气重的核心是脾胃功能失调,导致水湿内停,进而引发全身症状,如《黄帝内经》所言“诸湿肿满,皆属于脾”。

(二)西医解读:用科学语言解构“湿感”

西医虽无对应术语,但发现湿气重人群常存在:

❶肠道菌群失衡,消化酶分泌不足,导致腹胀腹泻

❷胰岛素抵抗,糖类代谢紊乱,引发水肿型肥胖

❸自主神经功能紊乱,出现疲劳、睡眠质量下降

(三)中西医共识:湿气是“生活方式病”

无论是中医的“脾虚湿盛”,还是西医的“代谢综合征”,都与久坐少动、嗜食生冷、熬夜等不良习惯密切相关。夏季高温高湿的环境,更会加重这些问题,形成恶性循环。

三、中西医结合祛湿方案:给身体“除湿气、通循环”

(一)中医祛湿“三板斧”:从内调到外治

1.饮食调理:健脾利湿是关键

✅黄金食材:薏苡仁(炒制后健脾效果更佳)、赤小豆、茯苓、山药、冬瓜、玉米须

✅经典食谱:

・红豆薏米粥(去湿不伤正,体寒者加生姜、红枣)

・茯苓山药莲子汤(蒸食或煮粥,修复脾胃功能)

✅忌口提醒:冰饮、甜腻糕点、油炸食品会加重脾胃负担,需限量!

2.运动排湿:动则生阳,湿随汗出

推荐“温和出汗”运动:快走(每天40分钟,心率达100-120次/分)、八段锦(重点练习“调理脾胃须单举”)、瑜伽(船式、猫牛式促进肠道蠕动),避免大汗淋漓损伤阳气。

3.中医外治:家门口的“祛湿加油站”

・艾灸:关元、足三里、阴陵泉穴,每周2-3次,激发脾胃阳气

・拔罐/刮痧:背部膀胱经走罐,帮助排出体表湿邪(建议在正规医疗机构操作)

・泡脚:生姜+艾叶煮水泡脚15分钟(晚9点前,水位过三阴交穴)

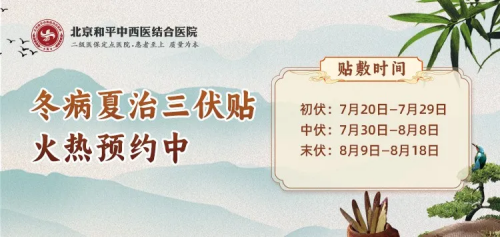

三伏将至,正是温通经络,逼出体内“陈年寒湿”的黄金时期。我院特此开展冬病夏治“三伏贴”项目,预约三伏贴请到北京和平中西医结合医院门诊1楼针灸推拿科,建议提前通过电话预约。

预约电话:010-64216666、15321759156

(二)西医科学干预:对症解决“湿相关”问题

1.调节代谢:从细节改善循环

✅控盐:每日盐摄入<5g,减少钠潴留引发的水肿

✅补水:少量多次饮用温水(每日1500-2000ml),避免浓茶、咖啡利尿伤阴

✅肠道管理:补充益生菌(如双歧杆菌),改善肠道屏障功能,减少毒素吸收

2.医学干预:这些情况需及时就医

若出现持续水肿、严重腹泻、皮肤黄疸等症状,可能提示肝肾功能异常,需通过血常规、尿常规、甲状腺功能检测等明确病因,避免“湿邪”掩盖器质性疾病。

(三)中西医协同:1+1>2的祛湿策略

轻度湿气重:以中医饮食运动调理为主,辅以西医营养指导(如补充B族维生素改善疲劳)

中度湿困症状:中药方剂(如二陈汤、参苓白术散)联合消化酶制剂,快速缓解腹胀消化不良

重度湿浊内蕴:中西医结合治疗,中药祛湿同时针对并发症(如高脂血症、脂肪肝)进行西药干预。

四、夏季祛湿食谱:简单易做的“厨房良药”

(一)清热利湿——冬瓜莲子排骨汤

材料:冬瓜500g(带皮切块)、莲子30g、排骨300g、生姜3片

做法:排骨焯水后与莲子、生姜同煮40分钟,加入冬瓜再煮20分钟,盐调味即可。

功效:冬瓜利尿消肿,莲子养心健脾,适合湿热体质(口苦、舌苔黄腻者)。

(二)健脾补虚——四神汤煲瘦肉

材料:茯苓15g、芡实15g、莲子15g、山药15g、瘦肉200g

做法:药材浸泡30分钟,与瘦肉同炖1.5小时,加盐饮用。

功效:中医经典健脾方,改善大便不成形、食欲不振,适合脾虚湿盛人群(舌苔白、乏力怕冷者)。

(三)解暑化湿——绿豆荷叶粥

材料:绿豆50g、鲜荷叶1张(或干荷叶10g)、粳米100g

做法:绿豆煮至半熟,加入荷叶煮15分钟,捞出荷叶后下粳米熬粥。

功效:荷叶升阳化湿,绿豆清热解暑,适合夏季暑湿困阻(头晕、口渴、汗多者)。

五、专家提醒:祛湿别踩“坑”,个性化调理是关键

❌误区1:祛湿=疯狂喝凉茶

体质偏寒者饮用金银花、菊花等寒凉茶饮,易损伤脾胃,加重湿气,需辨证选用温性祛湿食材(如砂仁、豆蔻)。

❌误区2:出汗越多祛湿越好

过度运动导致气虚自汗,反而让湿邪趁虚而入,建议“微微汗出”即可,及时补充淡盐水。

✅正确做法:

・湿气调理周期至少2-4周,贵在坚持

・儿童、孕妇、慢性病患者祛湿前咨询医师,避免盲目食疗

・结合体质调整方案:湿热者侧重清热,寒湿者侧重温阳,脾虚者重在健脾。

声明:图片部分源自网络,侵权联系必删;仅供科普参考,不应作为医学依据;如有身体不适,建议立即就医。